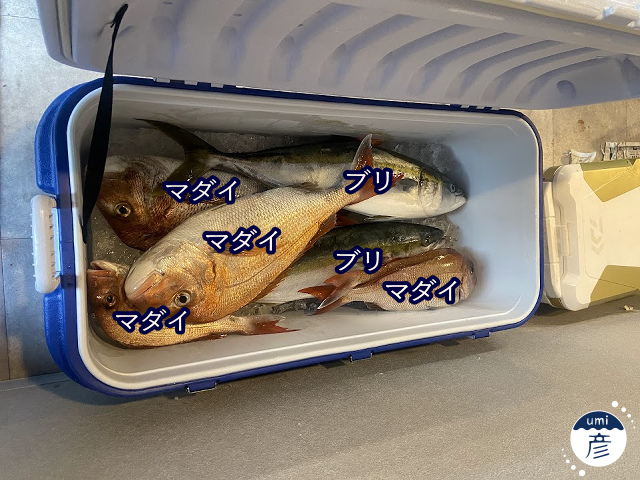

先日9月に釣りに出た際の釣果をこちらに紹介しました。

この日はなんだか赤い魚が多いなと思ったのですが、調べてみるとどうやら、魚の色には生息地や、エサが関係しているということがわかりました!

ということで今回は、赤い体色を持つ魚の理由について、ご紹介します!

赤い魚が大漁!!【2025年9月釣果より】

魚が赤くなる理由①─深場に棲むため!

海の魚の中には、体が鮮やかな赤色をしている種類がたくさんいます。

今回釣れた魚の中では、アマダイやマダイ、レンコダイ、ウッカリカサゴ、アヤメカサゴなど。

これらの大半に共通しているのは、比較的深い場所に生息していること。

人間の目には赤色はとても目立つ色に見えますが、海の中では逆に目立たなくなる色になります。

その秘密は、光が水中を通るときの性質にあります。

海中で赤色が消える仕組み

太陽の光は、海水を通るときに深さとともに徐々に吸収されていきます。

このとき、赤い光は最も早く吸収される波長で、水深10メートルを超えるとほとんど届かなくなります。

そのため、深い場所に住む魚の赤い体は、周囲から見ると黒っぽく暗く見えるのです。

つまり、深場では赤色は目立たず、むしろ保護色として機能します。

赤い魚が深場に多いのは、この「光の吸収」が大きな理由だったんです。

今回釣れた赤い魚と生息環境

今回釣れた赤い魚と、それぞれの棲む場所は以下の通りです。

| 魚種 | 主な生息水深 | 特徴 |

|---|---|---|

| アマダイ | 50〜150m | 砂泥底に身を隠すように暮らす高級魚。 |

| レンコダイ | 100〜300m | 群れで深場に生息。底曳き網で漁獲される。 |

| ウッカリカサゴ | 50〜200m | 岩礁帯に生息。動きは少なく、身が厚い。 |

| アヤメカサゴ | 30〜150m | 比較的浅場にも生息。小型で唐揚げに人気。 |

| チカメキントキ | 100〜300m | 暗い場所でも目が見える深場性魚類。 |

| マダイ | 10〜200m | 岩礁帯や砂泥底に広く生息。甲殻類を好んで食べ、美しい赤色の体を持つ。 |

アマダイ~チカメキントキはいずれも光が弱い深場で暮らしており、赤い体色が外敵や獲物から見つかりにくくなる利点を持っています。

ここで気になるのはマダイが比較的浅い海でも生息しているということ。

これには後述する2つ目の理由が関係しているので、また後ほど。

赤色がもたらす生き残り戦略

深場で暮らす魚たちにとって、目立たないことは生き残りに直結します。

赤い体は、

-

外敵から身を守る

-

獲物に気づかれず近づく

という二つの役割を果たします。

さらに、山陰地方の海底には砂泥地や岩礁帯が広がり、魚たちが身を隠しやすい環境が多く存在するため、赤い体色は背景になじみやすく外敵から目立ちにくいという利点も。

魚が赤くなる理由②─「甲殻類」をよく食べるから!

マダイが大漁!【2025年9月釣果より】

これが、比較的浅い水深にも生息しているマダイが赤い理由です。

マダイはエビやカニと言った甲殻類をよく食べるのですが、これらの甲殻類には「アスタキサンチン」という赤い色素が含まれています。

魚が食べることで体内に蓄積され、体色が鮮やかな赤に変化します。

魚の色には理由があった!

今回の釣果に赤い魚が多いなと思ったら、そこには魚の生息地や食べているエサが関係しているということがわかりました。

ということはイワシやアジといった青魚にも何らかの理由がありそう・・・

そのことについてはまた次回に取っておきましょう!

ランチでは海鮮丼、夜の居酒屋ではお造り盛り合わせなどでいろいろな種類の魚を一度にお楽しみいただけますので、ぜひ魚の色や味の違いについても楽しんでみてください!

皆さまのご来店を心よりお待ちしております♪